| 含铁黏土矿物与电子传递体强化生物还原固定地下水中Cr(Ⅵ)的过程和机理分析 |

| |

| 引用本文: | 马晓旭, 孟颖, 张鉴达, 赵子旺, 姚国庆, 王亚华, 刘文彬, 袁庆科, 栾富波. 含铁黏土矿物与电子传递体强化生物还原固定地下水中Cr(Ⅵ)的过程和机理分析[J]. 环境工程学报, 2020, 14(9): 2527-2536. doi: 10.12030/j.cjee.201911074 |

| |

| 作者姓名: | 马晓旭 孟颖 张鉴达 赵子旺 姚国庆 王亚华 刘文彬 袁庆科 栾富波 |

| |

| 作者单位: | 1.河北师范大学资源与环境科学学院,石家庄 050024; 2.中国科学院生态环境研究中心,中国科学院饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085; 3.中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049; 4.山东大学环境科学与工程学院,青岛 266237 |

| |

| 基金项目: | 国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51808541);中国科学院饮用水科学与技术重点实验室专项经费(19Z03KLDWST) |

| |

| 摘 要: |

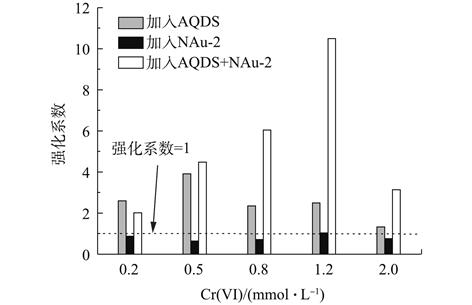

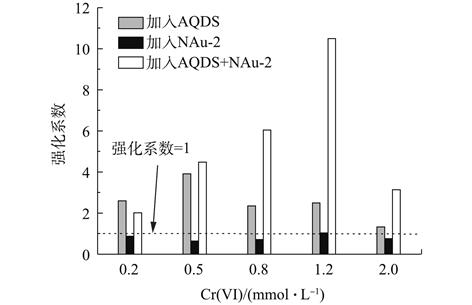

为了提高微生物还原固定Cr(Ⅵ)的速率,实现地下水Cr(Ⅵ)污染物的快速有效去除,采用添加黏土矿物与电子传递体的方法,考察了含铁黏土矿物NAu-2和电子传递体AQDS单独/共存条件下对希瓦氏菌Shewanella oneidensis MR-1还原固定地下水中不同浓度Cr(Ⅵ)(0.1~2.0 mmol·L−1)的影响。结果表明:单独添加NAu-2对不同浓度Cr(Ⅵ)生物还原过程均无促进作用;单独添加AQDS对不同浓度Cr(Ⅵ)(0.2~2.0 mmol·L−1)生物还原过程均产生强化作用,强化系数达到1.33~3.90;同时添加NAu-2和AQDS时,不同浓度Cr(Ⅵ)(0.2~2.0 mmol·L−1)生物还原时的强化作用均得到明显提升,强化系数达到2.02~10.49。

此外,对比NAu-2和AQDS共存时对MR-1还原不同浓度Cr(Ⅵ)的协同促进作用,发现在低浓度Cr(Ⅵ)(0.1~0.5 mmol·L−1)体系中未产生协同作用(协同系数<1.0),中、高浓度Cr(Ⅵ)(0.8~2.0 mmol·L−1)体系中产生了明显的协同作用(SF>1.0),且在Cr(Ⅵ)浓度为1.2 mmol·L−1时,协同效果最为明显(协同系数为2.98),说明NAu-2和AQDS对中、高浓度Cr(Ⅵ)(0.8~2.0 mmol·L−1)还原过程的协同促进作用差异较大。通过对不同Cr(Ⅵ)浓度条件下NAu-2、AQDS与MR-1共存的复杂体系中Cr(Ⅵ)迁移转化过程和机理进行研究,可为实际Cr(Ⅵ)污染场地修复提供新的修复思路及参考数据。

|

| 关 键 词: | Cr(Ⅵ) 生物还原 Shewanella oneidensis MR-1 绿脱石(NAu-2) 蒽醌-2 6-二磺酸(AQDS) |

| 收稿时间: | 2019-11-14 |

| 本文献已被 CNKI 等数据库收录! |

| 点击此处可从《环境工程学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《环境工程学报》下载免费的PDF全文 |

|