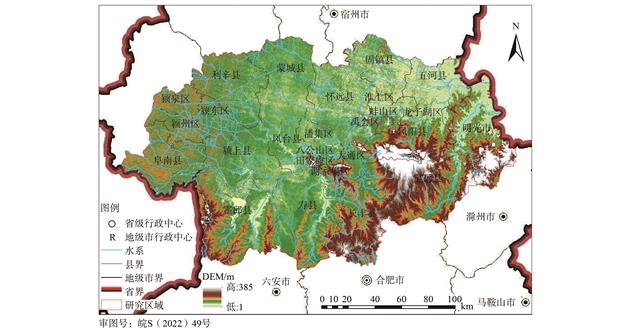

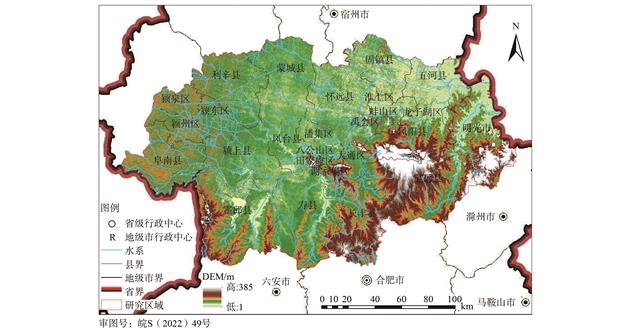

| 基于SRP-ES方法的淮河流域生态脆弱性评价——以安徽段为例 |

| |

| 引用本文: | 柏跃波, 邓良, 洪欣, 徐立晨, 项超生. 基于SRP-ES方法的淮河流域生态脆弱性评价——以安徽段为例[J]. 环境工程学报, 2024, 18(9): 2625-2636. doi: 10.12030/j.cjee.202405115 |

| |

| 作者姓名: | 柏跃波 邓良 洪欣 徐立晨 项超生 |

| |

| 作者单位: | 1.安徽大学资源与环境工程学院,合肥 230601;; 2.安徽省地质测绘技术院,合肥 230022 |

| |

| 基金项目: | 安徽省自然资源科技项目 (2020-K-15) |

| |

| 摘 要: |

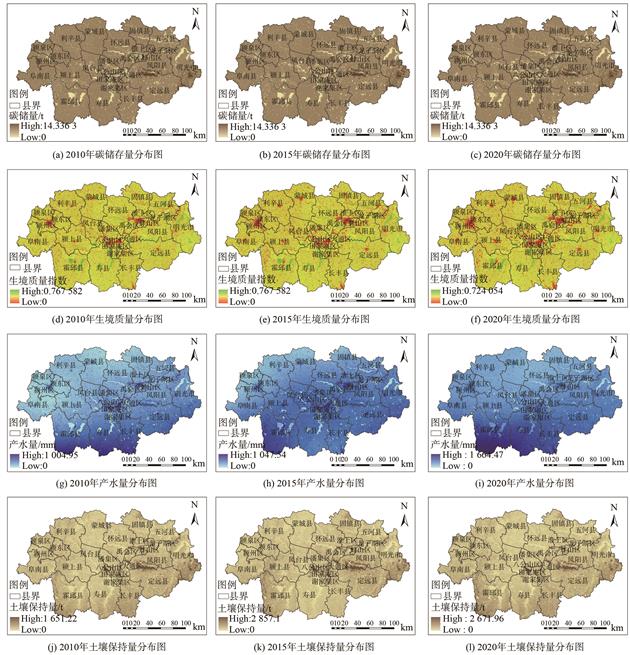

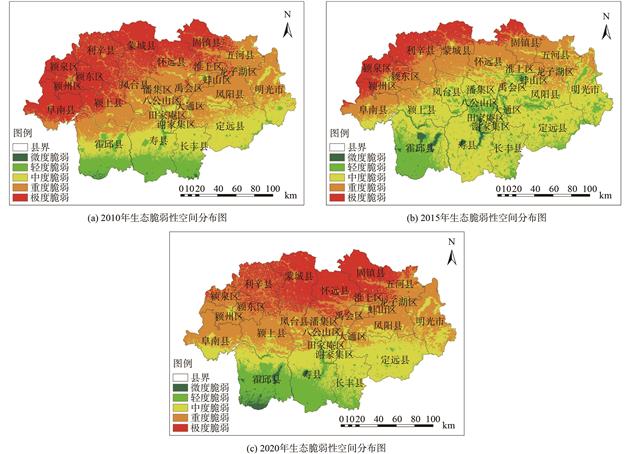

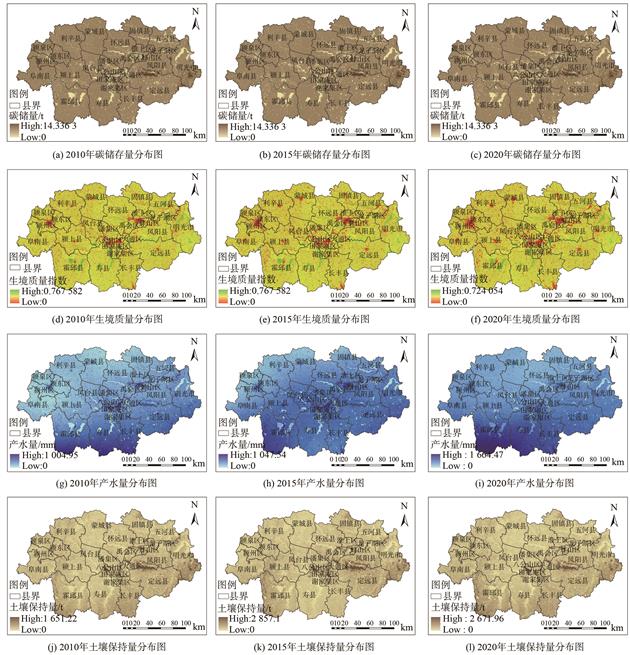

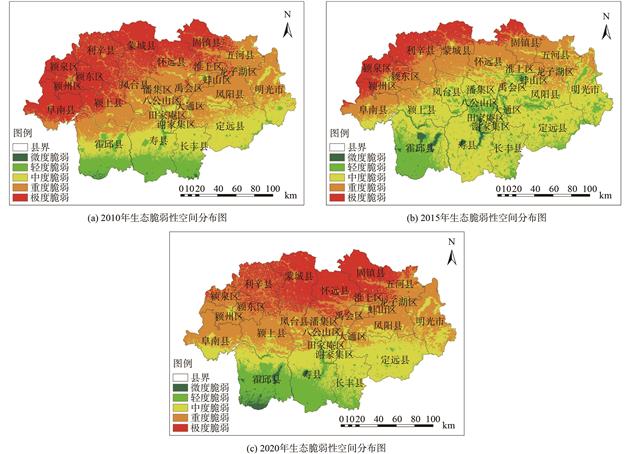

淮河流域安徽段旱涝频繁,地貌、土壤和岩性复杂,人口密集,煤炭等矿产开发程度高,使得生态环境脆弱度较高,需对其展开研究。将生态系统服务功能分析纳入敏感性-恢复力-压力评价模型,构建评价方法。与以往聚焦于自然因素和社会因素的方法相比,该体系亦研究了流域生态系统与社会系统之间的关系。利用地理信息技术和空间主成分分析法,对该区域2010、2015、2020年生态脆弱性评价。研究结果表明: (1) 淮河流域安徽段生态脆弱性以中重度脆弱为主,呈明显的“北高南低”分布格局。 (2) 2010—2020年淮河流域安徽段3个时段的生态脆弱性综合指数分别为3.84、3.31、3.63,整体呈先下降后上升的趋势。2010—2020年淮河流域安徽段生态脆弱性区域总体稳定,且有所好转,略微变化区域面积占比为77%,脆弱性降低区面积大于脆弱性增加区面积。

研究区中、东部生态脆弱性先降低后升高。利辛县、霍邱县和寿县中部地区生态脆弱性降低,长丰县东部区域生态脆弱性升高。 (3) 淮河流域安徽段生态脆弱性呈现出强烈的空间正相关特征。低-低值区主要分布在霍邱县、寿县和长丰县;高-高值区集中分布在颍州区、颍泉区、颍东区、利辛县、蒙城县和固镇县北部。高-高聚集区域和低-低聚集区域分别向东和向西缓慢迁移。通过该评价体系分析了淮河流域安徽段生态脆弱性变化趋势,为淮河流域生态修复与可持续发展提供理论参考。

|

| 关 键 词: | 生态脆弱性 生态系统服务 InVEST模型 SRP模型 空间自相关分析 |

| 收稿时间: | 2024-05-23 |

|

| 点击此处可从《环境工程学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《环境工程学报》下载全文 |

|